Neugeborenen-Screening in Bayern

- Was bedeutet Neugeborenen-Screening?

- Wann und wie wird untersucht?

- Wer übernimmt die Kosten?

- Was bedeutet ein unauffälliges Ergebnis im Neugeborenen-Screening?

- Das Kind macht einen gesunden Eindruck. Muss es dennoch untersucht werden?

- Was bedeutet ein auffälliges oder kontrollbedürftiges Ergebnis im Neugeborenen-Screening?

- Was tun, wenn mein Kind erkrankt ist?

- Welche Krankheiten werden gescreent?

- Kein Kind aus den Augen verlieren: Erinnerungsmanagement

- Ergebnisse des Bayerischen Neugeborenen-Screenings 1999 bis 2022

- Kontakt

- Mehr zu diesem Thema

Was bedeutet Neugeborenen-Screening?

Die meisten Kinder kommen gesund zur Welt und bleiben es auch. Dennoch gibt es seltene angeborene Erkrankungen, die zunächst unauffällig sind, unbehandelt jedoch zu schweren Gesundheitsproblemen wie Organschäden, geistigen und körperlichen Behinderungen oder sogar zu Todesfällen führen können. Etwa eines von 800 Neugeborenen ist betroffen. Das Neugeborenen-Screening bietet die einzige Möglichkeit, diese Krankheiten möglichst früh zu entdecken und rechtzeitig zu behandeln, um schwerwiegende Folgen zu verhindern oder zumindest deutlich zu mindern.

Seit über 50 Jahren gehören Blutuntersuchungen bei Neugeborenen zur Routine. Im Laufe der Zeit wurde das Screening kontinuierlich weiterentwickelt und umfasst heute Tests auf 17 verschiedene Krankheiten.

Seit 2005 umfasst das Neugeborenen-Screening Tests auf zwölf Stoffwechsel- und zwei Hormonstörungen. Ergänzend dazu ist seit 2016 ein Screening auf Mukoviszidose (Cystische Fibrose) möglich, seit 2018 auf Tyrosinämie Typ I und seit 2019 auf angeborene Immundefekte (SCID). Im Oktober 2021 wurde das Programm um die Spinale Muskelatrophie (SMA) und die Sichelzellkrankheit (SCD) erweitert. Die Teilnahme am Neugeborenen-Screening ist freiwillig und setzt die Einwilligung der Eltern des Neugeborenen voraus. Damit sich Eltern vor der Einwilligung informieren können, wurde für Bayern eine Broschüre mit Informationen zu allen Neugeborenen-Screeninguntersuchungen entwickelt (Elterninformation). Ziel ist es, Kinder mit diesen Erkrankungen sehr früh zu diagnostizieren. Damit verbessert sich die Chance, dass diese Kinder trotz ihrer Krankheit ein normales Leben führen können.

Wann und wie wird untersucht?

Die Blutuntersuchung sollte nach Möglichkeit bei jedem Neugeborenen am zweiten bis dritten Lebenstag, also zwischen der 36. und 72. Lebensstunde, optimalerweise bis zur 48. Stunde, durchgeführt werden. Falls das nicht möglich ist, muss die Blutentnahme spätestens vor der Entlassung aus der Klinik erfolgen – auch bei ambulanten Geburten. Einige Erkrankungen erfordern eine sehr frühzeitige Behandlung, um lebensbedrohliche Stoffwechselkrisen zu verhindern. Erfolgt die Blutabnahme vor der 36. Lebensstunde, kann es selten vorkommen, dass eine vorliegende Erkrankung noch nicht erkannt wird. Die Untersuchung sollte deshalb in diesen Fällen in einer kinderärztlichen Praxis oder von einer Hebamme wiederholt werden. Vor dem Neugeborenen-Screening sollte eine ärztliche Aufklärung der Eltern erfolgen, das Mukoviszidose-Screening darf nur nach ärztlicher Aufklärung durchgeführt werden.

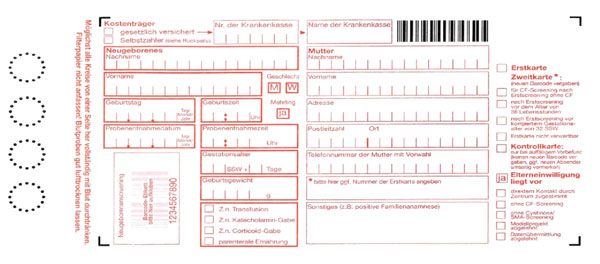

Dem Baby werden aus der Ferse oder Vene ein paar Tropfen Blut entnommen, auf eine Filterpapier-Testkarte getropft und nach dem Trocknen sofort in ein zugelassenes Screeninglabor geschickt. Dort wird das Blut unverzüglich mit sehr empfindlichen Methoden untersucht, und nach Abschluss aller Untersuchungen wird die Blutprobe Ihres Kindes vernichtet. Für die Blutentnahme sind die Geburts- oder Kinderklinik, eine kinderärztliche Praxis oder eine Hebamme verantwortlich.

Abbildung: Filterpapierkarte (aus Nennstiel U. und Tönnies H., 2020)

Wer übernimmt die Kosten?

Die Kosten für das Screening werden von den Krankenkassen übernommen. Dies ist in der Kinder-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen (G-BA) verbindlich festgelegt.

Was bedeutet ein unauffälliges Ergebnis im Neugeborenen-Screening?

Keine Nachricht – gute Nachricht

Bei den allermeisten Kindern ist das Ergebnis des Neugeborenen-Screenings unauffällig. Das bedeutet, dass Ihr Kind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine der getesteten Krankheiten hat und keine weiteren Tests erforderlich sind. Nur sehr selten kann es vorkommen, dass eine der untersuchten Krankheiten im Neugeborenen-Screening nicht auffällt.

Bei einem unauffälligen Ergebnis werden Sie nicht benachrichtigt. Unauffällige Ergebnisse werden den Eltern nur auf persönliche Nachfrage beim Screeninglabor mitgeteilt.

Das Kind macht einen gesunden Eindruck. Muss es dennoch untersucht werden?

Ja! Die meisten Kinder, die an einer angeborenen Erkrankung leiden, die durch das Screening aufgedeckt werden kann, zeigen kurz nach der Geburt keinerlei Auffälligkeiten. Das Neugeborenen-Screening ermöglicht es, die Krankheit zu entdecken, bevor es zu einem sichtbaren Schaden kommt. Wird die Therapie dann frühzeitig eingeleitet, können die Folgen der Erkrankung verhindert oder wenigstens gemildert werden.

Was bedeutet ein auffälliges oder kontrollbedürftiges Ergebnis im Neugeborenen-Screening?

Ein auffälliges Untersuchungsergebnis im Neugeborenen-Screening bedeutet, dass das Ergebnis baldmöglichst kontrolliert oder weiter untersucht werden muss, da die Wahrscheinlichkeit für eine Krankheit erhöht ist. Das Ergebnis eines Screenings ist aber noch keine ärztliche Diagnose, und eine Aufforderung zu weiteren Untersuchungen bedeutet nicht automatisch, dass Ihr Kind krank ist. Eine Wiederholung des Screenings kann manchmal auch nötig sein, weil z. B. der Zeitpunkt der Blutabnahme nicht optimal oder die Blutmenge auf der Karte nicht ausreichend war. Das Labor nimmt bei auffälligen Ergebnissen unmittelbar mit Ihnen Kontakt auf. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie für die Testkarte eine aktuelle Telefonnummer angeben.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie von einem Arzt oder einer Ärztin aus der behandelnden Einrichtung oder einer auf die jeweilige Krankheit spezialisierten Einrichtung kontaktiert werden, wenn Sie dies in der Einwilligungserklärung extra unterschrieben haben. Diese Ärztinnen oder Ärzte können Ihnen dann die Krankheit, die möglicherweise bei Ihrem Kind vorliegt, genau erklären und das weitere Vorgehen mit Ihnen besprechen. Bestätigt sich hier die Diagnose, wird sogleich die erforderliche Behandlung eingeleitet.

Es ist sehr wichtig, dass nach auffälligen Ergebnissen Screeninglabor und spezialisierte Einrichtung bzw. Kinderärztin oder Kinderarzt mit den Eltern ohne Zeitverlust zusammenarbeiten, damit die von einer Erkrankung betroffenen Kinder rechtzeitig behandelt werden.

Was tun, wenn mein Kind erkrankt ist?

Für betroffene Familien kann es eine große Herausforderung sein, sich in einer neuen Situation zurechtzufinden. Viele Eltern fühlen sich zu Beginn allein gelassen, haben zahlreiche Fragen, sind unsicher oder von der Erkrankung ihres Kindes überfordert. In solchen Fällen können Expertinnen und Experten in Spezialambulanzen von Kinderkliniken oder anderen Fachzentren Unterstützung bieten. Dort besteht die Möglichkeit, einen Termin für eine umfassende Untersuchung und Beratung zu vereinbaren. Sie erhalten dort detaillierte Informationen zur Erkrankung und möglichen Behandlungsansätzen. Wir empfehlen, dies zunächst mit Ihrer Kinderärztin oder Ihrem Kinderarzt zu besprechen, um gemeinsam die bestmögliche Betreuung für Ihr Kind zu planen. Eine Liste der bayerischen Experten für Erkrankungen im Rahmen des Neugeborenen-Screenings liegt dem Screeningzentrum des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vor. Gerne senden wir Ihnen diese Expertenliste für ganz Bayern zu. Ein Anruf oder eine kurze E-Mail genügt:

screening@lgl.bayern.de, Tel. 09131/ 6808-5204.

Betroffene Familien erhalten oft auch Unterstützung durch Eltern-Selbsthilfegruppen. Die entsprechenden Adressen dieser Gruppen finden Sie in unserer Linksammlung.

Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Karola Schmidt-Frühauf unter Tel. 09131-6808-5109 oder per E-Mail an

karola.schmidt@lgl.bayern.de zur Verfügung.

Welche Krankheiten werden gescreent?

Hormonstörungen

Adrenogenitales Syndrom (AGS)

Häufigkeit: Eines von ca. 15.000 Kindern ist betroffen.

Das AGS ist eine Hormonstörung, die durch einen Defekt in der Bildung von Steroidhormonen in der Nebennierenrinde verursacht wird. Diese Erkrankung kann zu einer Vermännlichung von Mädchen sowie zu einer vorzeitigen Pubertät bei Kindern beider Geschlechter führen. In einigen Fällen kann es auch zu Todesfällen im Säuglingsalter, insbesondere durch das sogenannte Salzverlustsyndrom, kommen, das bereits in der zweiten Lebenswoche auftreten kann. Durch eine frühzeitige Hormonersatztherapie können der Tod und die meisten anderen Symptome jedoch erfolgreich verhindert werden.

Hypothyreose

Häufigkeit: Eines von ca. 3.300 Kindern ist betroffen.

Bei diesen Kindern liegt eine angeborene Unterfunktion der Schilddrüse vor, die unbehandelt zu schweren Störungen in der körperlichen und geistigen Entwicklung führt. In der Neugeborenenperiode kann sie zudem zu einer verstärkten und verlängerten Neugeborenengelbsucht sowie zu Trinkschwäche, Müdigkeit und Antriebsarmut führen. Werden den betroffenen Kindern frühzeitig Schilddrüsenhormone verabreicht, entwickeln sie sich in den meisten Fällen völlig normal, und ihre Intelligenzentwicklung ist nicht beeinträchtigt. Wird die Behandlung jedoch zu spät begonnen, sind die bis dahin aufgetretenen Beeinträchtigungen nicht mehr rückgängig zu machen.

Die häufigsten Stoffwechselstörungen

Phenylketonurie (PKU) / Hyperphenylalaninämie (HPA)

Häufigkeit: Eines von ca. 5.000 Kindern ist betroffen.

Bei dieser Stoffwechselstörung kann der Köper die Aminosäure Phenylalanin nicht richtig verarbeiten. Dies führt zu einem Anstieg des Phenylalaninspiegels im Blut, was, wenn er unbehandelt bleibt, das Gehirn schädigen und zu einer fortschreitenden geistigen und körperlichen Entwicklungsverzögerung führen kann. Zu den möglichen Symptomen gehören Krampfanfälle, Bewegungsstörungen und geistige Behinderung. Wird die Erkrankung frühzeitig durch das Neugeborenen- Screening erkannt, kann sie durch eine streng kontrollierte, phenylalaninarme Diät erfolgreich behandelt und die schweren Folgen verhindert werden. Bei milderen Formen der Hyperphenylalaninämien (HPA) ist keine oder nur eine leichte Diät erforderlich. Bei bestimmten Formen kann auch eine medikamentöse Behandlung ausreichen.

MCAD- Mangel

Häufigkeit: Eines von ca. 10.000 Kindern ist betroffen.

Beim MCAD-Mangel liegt ein Defekt im Abbau mittelkettiger Fettsäuren vor. Dadurch ist die Energiegewinnung aus Fettreserven gestört, was zu einer verringerten Fastentoleranz führt. Das bedeutet, dass diese Kinder nur eine begrenzte Zeit ohne Nahrungsaufnahme auskommen. Dies kann bei Infekten oder während anderweitig bedingter Fastenperioden zu Hypoglykämie (Unterzucker) und akuten lebensbedrohlichen Stoffwechselkrisen führen, die ohne Behandlung tödlich verlaufen können. Wird die Diagnose rechtzeitig gestellt und erfolgt eine gezielte Beratung und Betreuung der Eltern, lassen sich Stoffwechselkrisen in der Regel vermeiden.

Weitere Informationen zu Stoffwechselstörungen finden Sie auf der Webseite der Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Stoffwechselstörungen

(APS).

Mukoviszidose (Cystische Fibrose, CF)

Häufigkeit: Eines von ca. 3.300 Kindern ist betroffen.

Bei Kindern mit Mukoviszidose wird zähflüssiger Schleim in der Lunge und anderen Organen gebildet. Dieser Schleim führt zu chronischen Entzündungen, die die Funktion der betroffenen Organe beeinträchtigen. Kinder mit Mukoviszidose sind häufig untergewichtig und zeigen ein langsameres Wachstum. In schweren Fällen kann die Lungenfunktion stark eingeschränkt sein. Ziel dieser Untersuchung ist eine frühzeitige Diagnose, um rechtzeitig mit einer Behandlung zu beginnen und so die Lebensqualität sowie die Lebenserwartung der betroffenen Kinder deutlich zu verbessern. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Gendiagnostikgesetzes ist vor der Durchführung der Screeninguntersuchung auf Mukoviszidose eine Aufklärung durch eine Ärztin oder einen Arzt zwingend erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite von MUKO e.V.

Schwere kombinierte Immundefekte (SCID)

Häufigkeit: Eines von ca. 32.500 Kindern ist betroffen.

Schwere kombinierte Immundefekte (SCID) sind die schwerste Form angeborener Immunschwächen. Dabei fehlen die T- und B-Zellen des Immunsystems vollständig oder die T-Zellen sind so stark beeinträchtigt, dass keine wirksame Immunabwehr möglich ist. Bereits in den ersten Lebensmonaten treten schwere, oft lebensbedrohliche Infektionen auf. Ohne Behandlung führt die Erkrankung in den meisten Fällen innerhalb der ersten zwei Lebensjahre zum Tod. Die Behandlung besteht in der Regel aus einer Knochenmark- oder Stammzelltransplantation und/oder einer Enzymersatztherapie. Entscheidend ist, dass die Kinder möglichst vor einem Ausbruch der Erkrankung therapiert werden. Bis dahin sind strikte hygienische Vorsichtsmaßnahmen notwendig, darunter der Verzicht auf Stillen, Lebendimpfungen und die Verabreichung unbehandelter Blutprodukte. Neben den klassischen SCID-Formen können im Neugeborenen-Screening auch andere Ursachen eines schweren T-Zell-Mangels erkannt werden, die ebenfalls von einer schnellen Abklärung und gegebenenfalls der Einleitung geeigneter Maßnahmen profitieren. Dies gilt z.B für Kinder mit schweren Verlaufsformen einiger syndromaler Erkrankungen wie dem DiGeorge-Syndrom oder der Trisomie 21.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Immunologie

(API)

Spinale Muskelatrophie (SMA)

Häufigkeit: Eines von ca. 6.000 bis 11.000 Kindern ist betroffen.

Die SMA ist eine Störung des neuromuskulären Systems, die durch einen Mangel an Survival-Motor-Neuron (SMN)-Protein verursacht wird. Dieser Proteinmangel führt zu einer zunehmenden Muskelschwäche mit rückläufiger Entwicklung der Motorik und zu einer Einschränkung der Lungenfunktion. Die Therapie erfolgt medikamentös und symptomatisch. Bei der schwersten Form der SMA versterben die Kinder unbehandelt innerhalb von 1-2 Jahren. Durch die inzwischen verfügbaren Therapieansätze hat sich die Prognose für die allermeisten Kinder deutlich verbessert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Gesellschaft für Neuropädiatrie (GNP)

Sichelzellkrankheit (SCD)

Häufigkeit: Eines von ca. 5.000 bis 10.000 Kindern ist betroffen.

Die Sichelzellkrankheit ist eine Erkrankung des Blutsystems.

Sie führt zu einer sichelförmigen Verformung der roten Blutzellen, die eine Blutarmut (Anämie) und eine erhöhte Zähflüssigkeit des Blutes verursacht. Dadurch werden Gewebe und Organe nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt, was zu starken Schmerzen (Schmerzkrisen) und Organschädigungen führt, insbesondere im Knochenmark, in den Lungen, den Nieren, der Milz, im Zentralnervensystem sowie im Magen-Darm-Trakt. Eine oft schon im frühen Kindesalter geschädigte Milz erhöht das Risiko lebensbedrohlicher Infektionen und Sepsis erheblich. Unbehandelt treten Symptome meist ab dem dritten Lebensmonat auf. Die Therapie umfasst Aufklärung und Anleitung zu Verhaltensmaßnahmen, Infektionsprophylaxe (z.B. Impfungen), medikamentöse Behandlungen, gegebenenfalls Bluttransfusionen und in einigen Fällen eine Stammzelltransplantation.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Gesellschaft für pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH)

Diese genannten Erkrankungen treten unter den gescreenten Krankheiten am häufigsten auf. Weitere Informationen dazu finden sich in der AWMF-Leitlinie

Kein Kind aus den Augen verlieren: Erinnerungsmanagement

Um sicherzustellen, dass wichtige Untersuchungen nicht vergessen werden und Kontrolluntersuchungen zeitnah durchgeführt werden ist ein Erinnerungs-management wichtig. Diese Aufgabe übernimmt in Bayern das Screeningzentrum im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL).

Es trägt auch dazu bei, sicherzustellen, dass Testkarten nicht verloren gehen und dass das Screening im Falle einer Verlegung in die Kinderklinik nicht übersehen wird.

Wie funktioniert das Erinnerungsmanagement?

Wenn Sie als Eltern der Datenübermittlung an das Screeningzentrum zustimmen, werden der Name, die Anschrift und die Befunde der Untersuchungen Ihres Kindes an das Screeningzentrum übermittelt. Dort erfolgt ein Abgleich der Neugeborenen-Screening-Daten, der Hörscreening-Daten und der Meldedaten der neugeborenen Kinder. So lässt sich feststellen, für welche Kinder keine Untersuchungsergebnisse vorliegen. In diesen Fällen informiert das Screeningzentrum die Eltern schriftlich. Seit Einführung dieses Verfahrens konnten in den letzten Jahren mehr als 2.500 Kinder nachträglich zu den benötigten Untersuchungen eingeladen werden.

Falls eine Kontrolluntersuchung notwendig ist, überprüft das Screeningzentrum, ob die Ergebnisse dieser Untersuchung rechtzeitig übermittelt wurden. Falls dies nicht der Fall ist, nimmt das Screeningzentrum Kontakt mit den Eltern auf, um den Status der Untersuchungen zu klären. Dies gibt Ihnen als Eltern die Sicherheit, dass Sie auf jeden Fall informiert werden, falls eine erforderliche Kontrolluntersuchung vergessen wurde. Sollten Sie der Datenübermittlung an das Screeningzentrum nicht zustimmen möchten, entstehen Ihnen oder Ihrem Kind daraus keine rechtlichen Nachteile. Allerdings verzichten Sie damit auf die Vorteile des Erinnerungsmanagements. In diesem Fall sollten Sie beim Screeninglabor das Ergebnis des Screenings nachfragen und bei einem kontrollbedürftigen Befund selbst auf weitere Untersuchungen achten.

Informationen zur Einwilligung

Die Teilnahme am Neugeborenen-Screening ist freiwillig. Auch die Zustimmung zur Datenübermittlung an das Screeningzentrum am LGL sowie zur Datenübermittlung an die behandelnde oder eine spezialisierte Einrichtung im Fall eines auffälligen Ergebnisses ist freiwillig. Sie können allen angebotenen Untersuchungen des Neugeborenen-Screenings und der Datenübermittlung an das Screeningzentrum mit einer Unterschrift zustimmen. In der differenzierten Einwilligungserklärung können Sie auswählen, welchen Punkten Sie zustimmen möchten, oder das Neugeborenen-Screening ablehnen. Das Neugeborenen-Hörscreening ist Teil der in Bayern nach GDG Art.11 (2) verpflichtenden Früherkennungsuntersuchungen und erfordert keine Zustimmung. Die Ergebnisse der Untersuchungen unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und dürfen nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergegeben werden.

Informationen zum Datenschutz

Im Screeningzentrum werden die Daten unter ärztlicher Verantwortung und Einhaltung der Schweigepflicht verarbeitet. Die zu diesem Zweck erforderliche Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften.

Personenbezogene Daten werden nach drei Jahren gelöscht. Bei auffälligen Befunden erfolgt die Löschung spätestens nach Abschluss der Diagnostik. Anonymisierte Daten werden für die Qualitätssicherung des Screenings sowie für wissenschaftliche Auswertungen verwendet.

Die Eltern haben das Recht, Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten Ihres Kindes zu verlangen. Darüber hinaus sie können die Berichtigung unzutreffender Daten sowie die Löschung der Daten oder Einschränkung bei deren Verarbeitung verlangen. Die Einwilligung zur Datenspeicherung und -verarbeitung im Screeningzentrum können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen (die Kontaktadresse finden Sie unten). Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.

Bei Anliegen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen können Sie sich an den behördlichen Datenschutzbeauftragten des LGL, Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen, E-Mail: datenschutz@lgl.bayern.de, wenden. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.

Ergebnisse des Bayerischen Neugeborenen-Screenings 1999 bis 2022

Erfolge durch konsequentes Erinnerungsmanagement und Sicherstellung, dass jedes Kind gescreent wird

- Teilnahmerate am Screening

Zwischen 1999 und 2022 wurden in Bayern über 99 % aller Neugeborenen gescreent. Nur 1,3 % der Eltern lehnten die Übermittlung der Daten ab, wodurch für 98,6 % der mehr als 2,7 Millionen Neugeborenen ein durchgeführtes Screening dokumentiert werden konnte. 0,1 % der Eltern lehnten das Screening selbst ab, hierunter waren die Eltern von drei Kindern mit angeborener Hypothyreose. Bei 60 % der Kinder, bei denen eine Zielerkrankung diagnostiziert wurde, begann die Therapie innerhalb einer Woche. Nur bei 11 % verzögerte sich der Therapiebeginn auf mehr als zwei Wochen.

Um sicherzustellen, dass jedes Kind, dessen Eltern ein Screening wünschen, auch tatsächlich untersucht wird, wurden etwa 2.000 Kinder nachträglich gescreent. Obwohl die Eltern dem Screening und der Datenübermittlung zugestimmt hatten, waren diese Kinder aufgrund von Fehlern im Ablauf, wie beispielsweise verloren gegangenen Testkarten, zunächst nicht gescreent worden.

Ohne diese Nachsicherung würde jedes 1.000. Kind ungescreent bleiben.

- Anteil der durchgeführten Kontrolluntersuchungen

Ohne zusätzliche Erinnerung gingen 84 % der notwendigen Kontrolluntersuchungen direkt im Labor ein.16 % der Kontrollkarten mussten vom Screeningzentrum ein oder mehrmals nachgefordert werden. Durch dieses gezielte Erinnerungsverfahren wurden über 99 % der notwendigen Kontrolluntersuchungen durchgeführt. Ohne diese Nachverfolgung wären 6% der betroffenen Kinder nicht rechtzeitig diagnostiziert worden.

In Bayern wurden bei 2,7 Millionen gescreenten Kindern 2.357 Fälle von angeborenen Stoffwechsel- oder Hormonstörungen entdeckt. Das entspricht etwa einem von 1.000 Neugeborenen, die von einer dieser Erkrankungen betroffen sind.

| Januar 1999 - Dezember 2022 (N = 2.732.172) | Anzahl |

|---|---|

| Hypothyreose | 866 |

| Adrenogenitales Syndrom | 207 |

| Phenylketonurie (PKU/HPA) | 554 |

| Medium-Chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase (MCAD)-Mangel | 285 |

| Galaktosämie (klassische Form) | 42 |

| Biotinidase-Mangel | 50 |

| weitere seltene Erkrankungen* | 112 |

| Mukoviszidose (CF, seit 09/2016) | 195 |

| Schwere Immundefekte (SCID, seit 8/2019) | 5 |

| Spinale Muskelatrophie (SMA, seit 10/2021) | 22 |

| Sichelzellkrankheit (seit 10/2021) | 19 |

| Summe | 2.357 |

*einschließlich einiger sehr seltener Erkrankungen, die in Bayern zusätzlich gescreent werden können

Diagnose gesichert und dann? Der Weg zur Langzeit-Untersuchung

Um das Wissen über seltene Erkrankungen zu verbessern und den Erfolg von Therapien zu überprüfen, hat das Bayerische Gesundheitsministerium das Screeningzentrum am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit einer Langzeitstudie beauftragt. Bayernweit werden Eltern von Kindern der Geburtsjahrgänge 1999 bis 2013, die an einer Stoffwechselerkrankung oder Hormonstörung leiden, regelmäßig mithilfe eines Fragebogens zu Versorgungssituation, Entwicklung, Lebensqualität und Probleme ihrer Kinder befragt.

Die Langzeitstudie liefert wertvolle Erkenntnisse, die bereits zur Verbesserung der Versorgung betroffener Kinder beigetragen haben. So konnten beispielsweise Schwachstellen identifiziert und behoben werden. Kinderärzte und Geburtskliniken in Bayern erhalten regelmäßig Informationen zu den Ergebnissen und neuen Empfehlungen. Die Erkenntnisse werden zudem auf medizinischen Fachkongressen präsentiert und in Fachzeitschriften veröffentlicht.

Die erhobenen Daten werden unter ärztlicher Aufsicht sowie unter strikter Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht verwendet und nur so lange aufbewahrt, wie es für die Durchführung und Auswertung der Studie erforderlich ist.

Zwischenergebnisse der Langzeituntersuchung: Was wir bisher wissen

An der bayerischen Langzeituntersuchung nehmen die Eltern von über 1100 betroffenen Kindern teil. Die Zwischenergebnisse zeigen, dass die große Mehrheit der Kinder bei Einhaltung der Therapieempfehlungen eine sehr gute Entwicklung durchläuft.

Für einige Erkrankungen konnte nachgewiesen werden, dass das Screening die Anzahl schwerer Krisen, die zu Todesfällen oder bleibenden Behinderungen führen, signifikant reduziert (Nennstiel-Ratzel et al. 2005). 96% der Eltern berichten, dass sie gut mit der Erkrankung ihres Kindes zurechtzukommen und mit dessen Entwicklung zufrieden sind. Einige Eltern äußerten jedoch, nach der Mitteilung eines auffälligen Befunds zunächst sehr beunruhigt gewesen zu sein. Erst die kompetente Aufklärung durch den Spezialisten, bei dem das Kind zur weiteren Diagnostik vorgestellt wurde, konnte sie beruhigen. Diese Rückmeldungen führten zu Verbesserungen im Ablauf der Befundmitteilung: Eltern können nun bereits vor dem Screening einwilligen, dass auffällige Befunde direkt durch einen Spezialisten mitgeteilt werden.

Bei den häufigsten Erkrankungen erreichen betroffene Kinder im Alter von 6 Jahren die Grenzsteine der Entwicklung (Verweis) genauso häufig, wie alle Kinder bei der Schuleingangsuntersuchung.

Auch die Auswertung des Fragebogens zur Erfassung von Verhaltensstärken und -auffälligkeiten (SDQ) zeigt bei Kindern im Alter von 6-8 Jahren bislang keine erhöhten Auffälligkeiten im Vergleich zu den Ergebnissen der bundesweiten KiGGS-Studie des Robert Koch-Instituts zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

Für die allermeisten der betroffenen Kinder hat das Screening eine normale oder erheblich bessere Entwicklung ermöglicht.

In der untenstehenden Linksammlung finden Sie verschiedene Berichte der Langzeit-Untersuchung.

Kontakt

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Screeningzentrums gerne zur Verfügung.

Tel. 09131-6808-5204 Montag bis Donnerstag 8.00-15.00h, Freitag 8.00 – 13.00h

E-Mail: screening@lgl.bayern.de

Für die Langzeitstudie: Frau Karola Schmidt-Frühauf : Tel. 09131 6808-5109

E-Mail: karola.schmidt @lgl.bayern.de

Mehr zu diesem Thema

Allgemeine Informationen zum Thema

Elternbroschüre zum Neugeborenen-Screening

- Elternbroschüre zum Neugeborenen-Screening Labor Synlab (PDF, 1,4 MB)

- Elternbroschüre zum Neugeborenen-Screening Labor Becker (PDF, 1,4 MB)

Downloads

- Newsletter 2019: Ergebnisse und Empfehlungen Neugeborenen-Screening in Bayern (PDF,676 KB)

- Newsletter 2017: Screening auf Mukoviszidose (CF) (pdf, 43 kb)

- Newsletter 2016: Newsletter Nr. 18: Ergebnisse und Empfehlungen zum Neugeborenenscreening in Bayern, Einführung des Neugeborenenscreenings auf Mukoviszidose, Adrenogenitales Syndorm (AGS) (PDF, 70 KB)

- Newsletter 2015: Newsletter Nr. 17: Ergebnisse und Empfehlungen zum Neugeborenenscreening in Bayern, TSH-Screening bei Frühgeborenen, Langzeitoutcome der von einer Screeningkrankheit betroffenen Kinder (PDF, 80 KB)

- Newsletter 2013: Ergebnisse und Empfehlungen zum Neugeborenen-Screening in Bayern, Informationsveranstaltung für Jugendliche mit Medium-Chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase (MCAD)-Mangel und ihre Eltern (PDF, 125 KB)

- Formular für die Beauftragung von Hebammen durch Kinderärzte nach GenDG (PDF, 23 KB)

- Newsletter 2011: Ergebnisse und Empfehlungen zum Neugeborenen-Screening in Bayern, Aktuelle Leitlinie der AWMF zu Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle der primären angeborenen Hypothyreose und Situation in Bayern (PDF, 58 KB)

- Newsletter 2010: Ergebnisse und Empfehlungen zum Neugeborenen-Screening in Bayern, Langzeitstudie zur Weiterbeobachtung der im Screening entdeckten Kinder in Bayern (PDF, 38 KB)

- Newsletter 2009: Ergebnisse und Empfehlungen zum Neugeborenen-Screening in Bayern, 10 Jahre Screening auf das Adrenogenitale Syndrom (AGS) in Bayern (PDF, 110 KB)

- Newsletter 2008: Ergebnisse und Empfehlungen zum Neugeborenen-Screening in Bayern, Neugeborenen-Hörscreening: Umsetzung der geänderten Kinderrichtlinie ( PDF, 158 KB)

- Newsletter 2007: Ergebnisse und Empfehlungen zum Neugeborenen-Screening in Bayern, Neugeborenen-Hörscreening: Modellprojekt in der Oberpfalz und Oberfranken (PDF, 30 KB)

- Newsletter 2006: Ergebnisse und Empfehlungen zum Neugeborenen-Screening in Bayern, Kinder mit angeborener Hypothyreose in Bayern: Evaluation des Langzeitverlaufs (PDF, 140 KB)

- Newsletter 2005: Ergebnisse und Empfehlungen zum Neugeborenen-Screening in Bayern, Medium-Chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase (MCAD)-Mangel (PDF, 113 KB)

- Newsletter 2003: Ergebnisse und Empfehlungen zum Neugeborenen-Screening in Bayern, Hypothyreose und Hyperphenylalaninämie (PDF,130 KB)

- Zwischenbericht zum Modellprojekt zur Neuordnung des Neugeborenen-Screenings in Bayern, 2001 (PDF, 2,0 MB)

- Abschlussbericht zum Modellprojekt zur Neuordnung des Neugeborenen-Screenings in Bayern, 2001 (PDF, 835 KB)

- Publikationsliste (PDF, 342 KB)